ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」

vol.83

江戸の香り・浮世の香り

冬至から数えて15日目(2025年は1月5日)から立春までの30日間は、二十四節気の「寒」にあたり、もっとも寒い時期とされます。皆さま体調など崩されていないでしょうか。

農業ではこの時期に土起こしをすることを「寒ざらし」と言い、春の作業が始まる前に、硬くなった土に光と空気を入れ、風にさらすことで微生物を活性化させ、ふっくらとした土を作ります。厳しい寒さではありますが、とても重要な役割があり、自然の力と、それを活用する古来からの知恵にあらためて感銘を受けます。

NHK大河ドラマの影響もあり、最近は江戸文化の話題で賑わっています。江戸時代は比較的身近な時代ではありますが、学生の頃の歴史の授業ではあまり触れられず、どんな時代であったか意外に知られていないように思えます。その時代、香りはどのように親しまれていたのでしょうか。人々に興味は持たれていたのでしょうか。

徳川家康により長い戦乱の時代に終止符が打たれ、江戸が新たな中心となって、江戸時代が始まりました。泰平の時を迎え、庶民の生活も豊かになりました。関西の上方文化が江戸に流れ込み、一般の人たちも生活を楽しみ始めます。家康自身も香木のコレクターであったことは有名です。

17世紀中期の俳句に

―薫れるは 伽羅の油か 花の露― (『玉海集』より)

という句がありますが、「伽羅(きゃら)の油」という鬢付け(びんつけ)油や、「花の露」と呼ばれた化粧水といった香り製品が親しまれていたことがわかります。

伽羅の油はロウに松脂(まつやに)、丁子(ちょうじ)、白檀(びゃくだん)を配合した香りのよい油で、頬髭や髪型を整えるのに都合がよく、広く大衆の間で使われました。当時は高級なもの、香りのよいものに「伽羅の油」という名が使われたようで、実際には高価な本物の伽羅(ベトナムの一地域のみで産出する高級香木)は入っていません。伽羅への憧れから香り高い高級品を表す名前になったようです。

大河ドラマ『べらぼう』の舞台となっている遊郭でも大量の香が使われ、遊郭または金銭の隠語を「伽羅」とも言ったそうです。井原西鶴などの小説にも伽羅が登場すると聞いています。

「花の露」は、江戸時代に芝の神明門前(現在の芝大神宮前)に出店していた化粧品店「花露屋」で売られた化粧水です。油を使わない化粧水として人気を博し、明治時代まで続くロングセラーとなります。

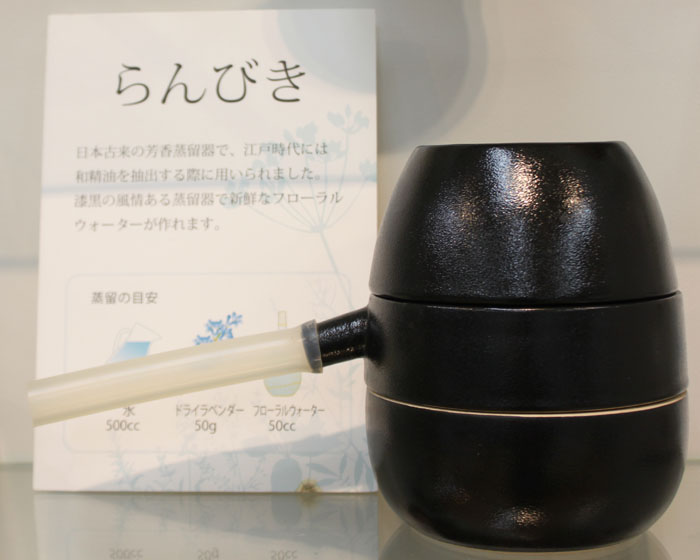

三段になった蒸留器の一番下の器に水、中段の器にいばらの花、一番上の器に水を入れて火をかけると、いばらの花の成分を含んだ蒸気が上段の水で冷やされ、その蒸留水が落ちてくるという仕組みでした。これに香料を加えたものが「花の露」です。白粉(おしろい)を塗る前の下地として使われ、他に「へちま水」なども誕生しました。

|

お香の香りを楽しむ聞香(もんこう)の様子は浮世絵にも描かれ、有名な絵としては宮川長春の「遊女聞香図」(東京国立博物館蔵)があります。

*東京国立博物館画像検索Webサイト「遊女聞香図」

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0034699

この絵は香を聞く(香りを嗅いで楽しむこと)遊女を描いたものですが、聞香というより、着物に香を炷(た)きしめている図のようです。うっとりと香りを楽しむ様子が伺えます。室町時代末期に成立したとされる香道は、江戸時代に完成され、流派が生まれ、大衆化しました。

その源流は平安時代にあると見られ、王朝貴族の教養を内包します。武士の時代、町人の時代へと受け継がれながら、日本古来の貴族の文学や和歌のエスプリも同時に受け継がれて行きました。花鳥風月、四季の自然を慈しむ日本人の精神性が、香り文化と共に養われて来たと言えるでしょう。大衆文化の発展した江戸時代は、そこに大きく貢献したと言えると思います。

|

|

本年もよろしくお願いいたします。

日本園芸協会 指導部 佐々木薫

◆このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。