ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」

vol.82

急務! 温活、ハーブ&アロマで冬養生

長かった夏から一気に寒くなり、すでに真冬のような気温の日もあります。夏が長かったのか、夏のような秋だったのか、例年、ほぼ規則正しく四季を迎える日本の気候が急変し、体のリズムも乱れ、体調を崩されている方も多いのではないかと思います。

本来なら夏の疲れを癒し、冬に備えるのが秋の季節の過ごし方ですが、その準備期間がないまま冬に突入してしまった今年は、今まで以上のケアが必要かと思います。

冬は中医学で言うと「陰」が深くなる季節で、その傾向が最も強くなるのが「冬至」です。冬は「寒さ」と「乾燥」に悩まされ、逆にウイルスは寒さと乾燥で勢力が強くなりますので、風邪やインフルエンザをはじめとする感染症には要注意です。

また、冬の寒さは免疫力を下げ、老化も早めると言います。寒さを我慢するのではなく、しっかりと寒さから身を守ることが大切でしょう。

「医食同源」という言葉もあるように、中国には病気の予防や症状の緩和を食事でケアする知恵があります。古代中国の宮廷には「食医」という医者がいたほどです。

食事をはじめとする生活習慣の中で、季節に合った養生をする際には、ハーブやアロマも十分に活躍の場があります。日頃からお茶用のハーブをストックしておいたり、いつでも新鮮なハーブが使えるように、庭やプランターで育てたりしておくと、とても役立ちます。

|

そもそも、私たちの体の中には最高の免疫機能がすでに備わっています。免疫細胞であるリンパ球は、常に血液やリンパ液に乗って、全身をパトロールしてくれています。

しかし、睡眠不足や、偏った食生活、運動不足、喫煙などの不健康な生活習慣やストレスが、血液やリンパの流れを滞らせ、免疫力の低下だけでなく、生活習慣病や様々な炎症を発症させる原因となっています。

何か特別なことをするのではなく、「栄養」「運動」「休養」という健康のための3要素が、免疫力にとっても大事ということです。

バランスの取れた食事を腹八分目にとる、腸内環境を整える、適度に運動する、早寝早起きをする、心おだやかに過ごす、などを心がければ、免疫力はきちんと正常に機能してくれます。

免疫力を高めるハーブというと、キク科のエキナセアが浮かびます。エキナセアにはエキナコシドなど、免疫を活性化する作用のある様々な物質が含まれます。

ビタミンB類やビタミンD、亜鉛を摂取すると免疫防御システムのバリア効果が得られますが、エキナセアを摂取しても同様の効果が得られるという研究報告もあります。

|

ハーブ自体にその効果があるものを摂るということももちろんですが、前述のように体が本来持つバリア機能が十分に発揮されるように導くことも大事です。

ジャーマンカモミールやレモンバームなどのお茶は深い睡眠をとるのに効果がありますし、ストレス低減にはラベンダーやオレンジスイート、レモンなどのアロマスプレーがおすすめです。

からだを温めるアロマというとジンジャー、ローズマリー、スイートマジョラムなどがありますが、血行をよくする効果があるので、マッサージや入浴などに取り入れるのがよいでしょう。

冬至は「陰」が最も極まりますが、そこから「陽」に戻っていきます。「一陽来復(いちようらいふく)」と言われるように、運が上昇に転ずるすばらしい日です。

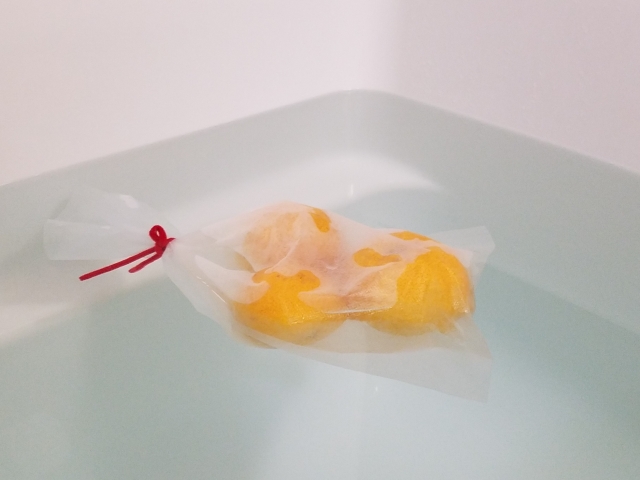

冬至にユズ湯に入る習慣は、体を温めるという季節に合った養生法として、江戸時代の銭湯文化から生まれたようです。

|

ユズの香りの成分は果皮に含まれ、主成分はリモネンです。果皮の香りを楽しむと同時に、果汁や果肉にもビタミンC、クエン酸、食物繊維などが含まれます。冬至に限らず、生のユズが手軽に入手できる季節には、ぜひ楽しんでみてください。

|

日本園芸協会 指導部 佐々木薫

◆このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。