ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」

vol.72

プランツ&ガーデン200号に寄せて

~ハーブ講座のふりかえり~

立春を迎えて暦(こよみ)の上で春に入ると、実際の寒さはまだまだ厳しくとも、春らしいものを目に入れたくなります。

ケルト文化の伝統を持つアイルランドでは、2月1日は「インボルク」と呼ばれる、春のはじまりを祝う聖ブリギッド(Saint Brigid)のお祭りがあります。インボルクとはゲール語で「羊の乳」を意味し、冬至と春分の中間にあたり、このころスイセンやスノードロップが咲き始め、子羊が生まれます。

世界各地の民族の文化の中で、春はもっとも祝福のエネルギーに満ち溢れた季節とされており、私自身もこの春のはじまりの時期がとても好きです。

1974年に『園芸生活』として創刊された日本園芸協会会員誌『プランツ&ガーデン』が創刊200号を迎えられました。おめでとうございます。年4回の発行で、休むことなく50年の継続、素晴らしいことです。振り返って、日本園芸協会さまと、私や私の所属する(株)生活の木のおつきあいも大変長く、50年には及びませんが、日本のハーブ文化の広がりの1ページを飾ると自負しております。

|

出会いは1989年開講の「ハーブコーディネーター養成講座」、約35年のおつきあいです。当時はまだ、「ハーブって何?」という人も多く、新しいモノを知りたい知識欲が市場にあふれていました。通信教育という形式は、全国の人に受け入れられました。

|

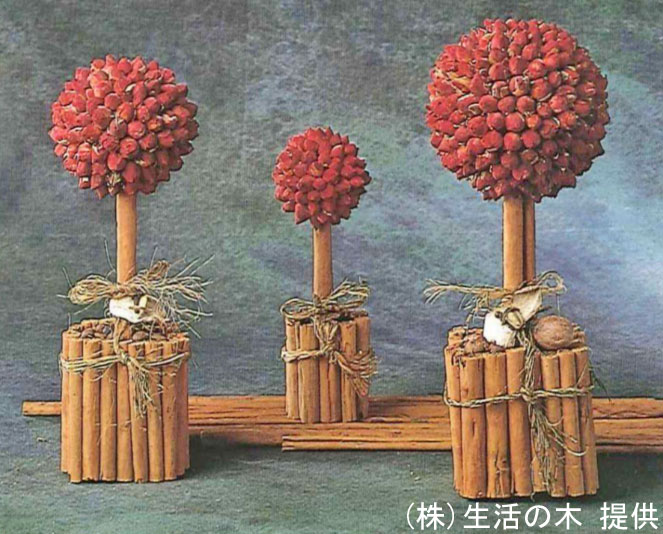

生活の木がハーブの事業化を手掛けたときも、ポプリの通信販売から始めました。たまたま講談社の『なかよし』という雑誌で、佐藤まり子氏が『あこがれ二重唱』という連載マンガにポプリを登場させ、ファンが全国に広がっていました。そのニーズに応えようと通販をスタートさせたのです。ハーブ講座開講より少しさかのぼり、45年前頃のことです。

ハーブの楽しみと活用は衣食住や生活全般に渡ります。もともとは薬草として民間療法に用いられたり、食生活の中に伝統的に入り込んでいたものです。ですから日本をはじめ、世界中のどこに行っても、その土地に育つハーブがあり、そこで使われるハーブがあります。

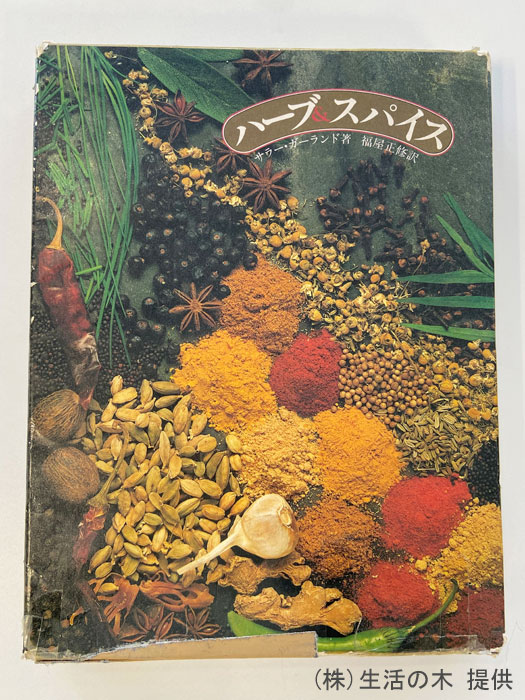

それをライフスタイルの一部として取り入れようという価値観が広まったのが、1960年代後半から70年代で、アメリカ西海岸でのことです。ハーブの香りはカウンターカルチャーの象徴でした。ハーブの栽培方法や料理方法、ハーブの効能などをまとめた本も出版されました。そのムーブメントは世界中に広がり、その波は日本にも辿り着きました。

誠文堂新光社から発刊されたこの本もそのひとつ。 |

日本ではポプリをはじめとしたクラフト的なものが注目され、女性の趣味として、カルチャーセンターなどで講座が開かれるようになりました。リースを作ったりハーブティーを楽しんだり、お庭で育てたり、もともと多様な魅力をもつ素材ですから、みるみる広がって行きました。

|

最初は輸入されたドライハーブしか存在しませんでしたが、やがてハーブガーデンができて、国内でも生産されるようになりました。その後の展開と発展は言うまでもありませんが、面白いのは「商品」ありきというより、「楽しむ人」ありきで広がったことです。ハーブコーディネーター養成講座のような講座で学んだ方たちがニーズを作り、ハーブを日本の市場に定着させたと言って過言ではないと思います。

その動きは、やがて1996年の日本アロマテラピー協会(現・公益社団法人日本アロマ環境協会)の発足につながります。ハーブの魅力を知った方々は、各々ご自身の特技や志向にそって活躍されました。職業とされた方もいらっしゃいますし、ライフスタイルを充実されている方もいらっしゃいます。そして、受け手から語り手に転向された方も。私自身もハーブを知って人生が変わったひとりです。

日本園芸協会 指導部 佐々木薫

◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。