ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」

vol.57

ハーブから色をいただく、ハーブのもう一つの魅力

ハーブの魅力というと香りや薬効が浮かびますが、染料としても古くから役立てられて来ました。世界各国で、身近に生育する植物、貝殻や昆虫などからまでも、染料が見出され、布を染めるだけでなく、建造物の塗料、壁画の顔料、化粧等々、生活の中で幅広く利用されて来ました。中にはとても稀少なものもあり、皇帝など位の高い人の衣装や特別の儀式のためだけに使われたものもあります。古いペルシャ絨毯などを見ても、多彩な模様は多くの天然染料の存在あってのことでしょう。

日本には伝統的な「草木染」があり、その材料となっているものにはハーブとして他の用途でも使われるもの、漢方薬に分類されるもの、香りのとても良いものなどさまざまです。「草木染」はなじみのある言葉ですが、意外にもこの言葉は、1930年、染織家山崎斌(あきら)氏によって命名されたと言います。合成染料が誕生したのが1856年、以後急速に広まりましたが、その合成染料と区別するためにこの言葉が生まれました。言い換えれば、合成染料が出来るまでは、すべてが動物または植物性の天然染料だったということです。合成染料に押され下火になっていた植物染料の巻き返しを図ります。

日本はもちろん、世界的に見ても最古の天然染料といわれるのが「藍」です。藍は特定の植物を指す名称ではなく、日本で代表的なタデアイ(タデ科)の他、インド藍(マメ科)、琉球藍(キツネノマゴ科)、ウォード(アブラナ科)などインディカンという美しい青色になる色素成分を含む植物の総称です。日本へは最初は薬草として伝わったとも言われます。

また、赤色色素をもつのがアカネ科の「アカネ」です。根に含むアリザリン、プルプリンという成分が赤い色の原料となります。

ハーブティーや料理に使われる紅花も草木染の代表的な染料です。花弁に含むカルタミンという成分が黄色から紅色を染めます。日本であまりに有名なので日本原産かと思ってしまいますが、エチオピア付近が原産で、日本には6世紀ごろ伝わったと言われます。

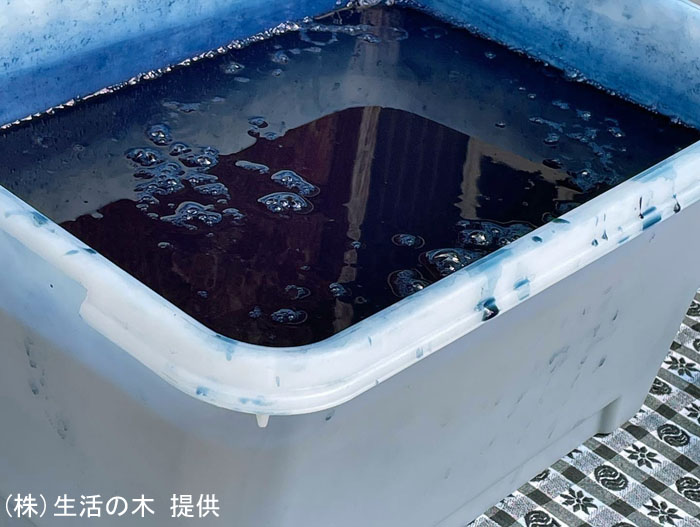

この中に繰り返し布を浸けて着色します。 |

|

( photolibrary の写真を使用 )

( photolibrary の写真を使用 )

|

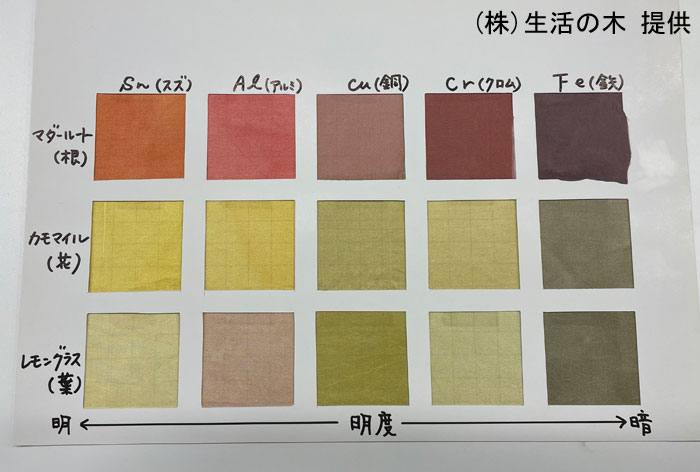

染料として伝統的に使われて来たもの以外でも、美しい色を染めるハーブは多数あります。ペパーミント、レモングラス、カモミール、セージ、タイムなどが代表です。基本の染め方は、ハーブを水から煮出し、色素を抽出した染液に布や糸を浸し、煮染めします。そのままでは染め付きや発色が悪かったり、色が落ちやすい為、媒染という工程を経ます。

美しい色、色褪せない丈夫な色を染めるための手法に基本はありますが、それほどこだわらず、煮だしている時の濃厚なハーブティーのような香りを含め、染めることそのものを楽しんでいただくのがよいと思います。染め上がる色は世界中にひとつしかない、自分だけのオリジナルの色です。着古したものを染め直したり、退色したらまた染めたり、色の変化を楽しむのもハーブ染めの醍醐味でしょう。

ハーブの種類と媒染剤の違いで こんな色の展開になります。 |

日本園芸協会 指導部 佐々木薫

◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。