ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」

vol.39

ハーバリウム

植物にとって一番いい季節がやって来ました。花々もハーブも木々も、季節を謳歌するが如く、葉は光り輝き、もっとも匂い立っています。最近は、植物をインテリアに取り入れたり、それを手づくりすることに人気があるようです。その代表が「ハーバリウム」。日本園芸協会発行の『プランツ&ガーデン』でも紹介されましたが、庭やベランダのハーブをドライにして加えたり、精油の香りをアレンジしたり、一輪加えるだけでも十分オリジナリティが出せるので、育てたハーブを活かすという視点でも、楽しいクラフトだと思います。香りを添えるとしたら、瓶の外になりますから、精油をリボンやストーンにつけて巻き付けたり、蓋にアレンジしたりなど、工夫するのも楽しいです。

|

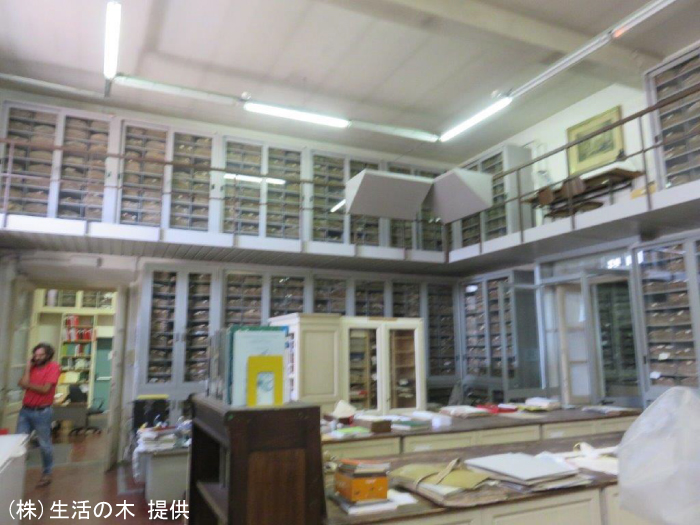

今、「ハーバリウム」と聞けば、多くの人がこのクラフトをイメージすると思いますが、本来の意味は「植物標本館」または「標本庫」です。世界147ヶ国に2639の標本館があり、各標本館が公式に発表している標本数を合計しただけで2億7千万点以上にもなるという報告があります。国内でも約40の標本館が知られ、計700万点を越える標本が収蔵されています。

|

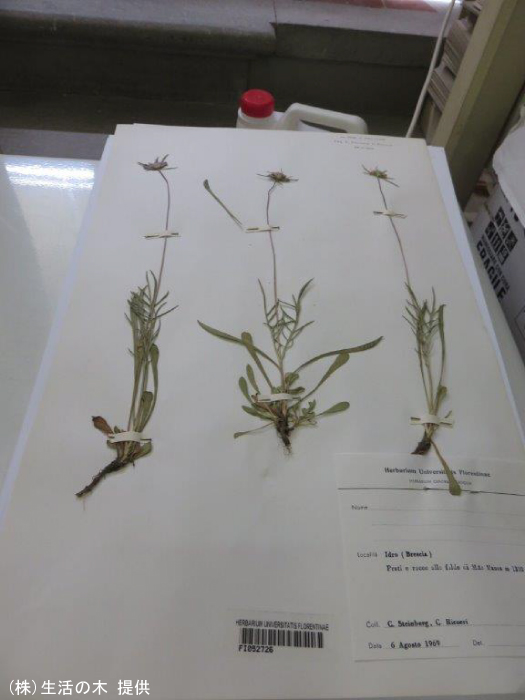

たとえば、植物分類学の第一人者牧野富太郎先生の牧野標本館などもそのひとつです。植物標本というと、子供の頃、野山で採集した草花を押し花や押し葉にしたことを思い出しますが、牧野標本も基本は同様で、当初遺族の方から提供された標本は、新聞紙の間にはさまれ、採集記録のデータが記入されただけだったそうです。それを植物名を同定し、ラベルを付け、台紙に貼付するという作業が長年続けられ、整理されました。また、ここには博物学者シーボルトが、19世紀に日本で作成した標本も保管されています。

ひとつの植物の形態的特徴、分布を知るための根拠となるものが標本であり、それを収集・保管し、教育・研究のために活用するのがハーバリウムです。標本の一部からDNAを抽出して解析することもでき、遺伝子資源として活用することも可能です。地域の自然環境の歴史的な変化を知る手がかりにもなり、現在では絶滅した植物や、過去における植生環境、あるいは外来植物などの移入に関する情報を得ることができます。

イタリアのフィレンツェ大学に附属するハーバリウムを見学したことがありますが、資料の膨大さに驚くと共に、100年以上前の植物が確かにそこに存在していたという、生命の証のようなメッセージを感じ、胸が熱くなりました。さく葉(おし葉)だけでなく、蜜蝋で作られた模型のようなものもあり、大変面白い施設でした。一般公開はされていませんが、興味のある方は、調べて行かれるとよいと思います。

|

|

日本園芸協会 指導部 佐々木薫

◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。