ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」

vol.24

ハーブとビール

忘年会やクリスマス、新年会、12月から1月はお酒を飲む機会も増えますが、「とりあえずビール」とビールの出番も多いと思います。そこで今回は、ビールとハーブのお話です。

ビールに関わりの深いハーブとして、誰もが知るのが「ホップ」でしょう。歴史を辿ると、ビールは古代エジプト、メソポタミア文明の時代から製造されています。後、中世の頃になるとビールは修道院で醸造されるようになり、苦味を加えて味を整え、保存性をよくするために使われたのがホップでした。ホップの利用は14世紀頃のドイツに始まり、フランドルを経由して、16世紀イギリスに伝わりました。

|

英国植民地時代のアメリカで飲まれたビールが「スプルースビール」です。本国からのビールの供給が難しく、入植した人たちはカボチャやトウモロコシなどを使って代用ビールを作りました。その中のひとつにトウヒ属の常緑針葉樹(スプルース)を使ったものがありました。トウヒ属、具体的に想定されるのは、ニオイヒバ、シロトウヒ、クロトウヒ、バルサムモミ、ジュニパーなどです。当時はスプルースが壊血病の予防に役立つといわれていたそうで、このビールは意外に好評で、18世紀の終わりごろまで作られていたようです。同様にサッサフラス(クスノキ科)の根なども使われました。

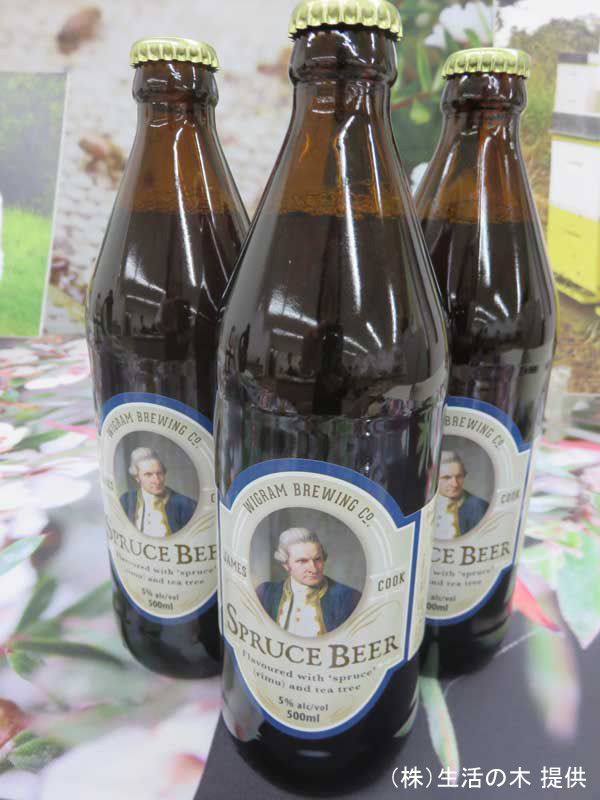

ニュージーランドでは、探検家キャプテン・クックが壊血病対策にこのスプルースビールを作っています。ニュージーランドに自生する針葉樹と糖蜜、そして味を整えるために「マヌカ(Leptospermum scopariumフトモモ科)」が使われました。マヌカと言えば抗菌作用の高いハチミツが採れることで有名ですが、薬草としてお茶に、そしてビールにも活用されていたとは驚きです。ニュージーランドでは当時の処方が再現された商品が今も製造されています。

|

ビールを美味しく飲んだ後の二日酔いの予防と改善にもハーブは活躍します。大事なのは、水分を多くとり、出来るだけ早くアルコールを体外に排出することです。ローズヒップやハイビスカス、フェンネルなどの利尿作用の高いハーブティーがおすすめです。半身浴でたっぷり汗をかくのもよいでしょう。天然塩大さじ1にグレープフルーツ精油1滴・ジュニパー精油1滴・ローズマリー精油1滴を加え、浴槽のお湯によく混ぜてください。

頭痛や胃のむかつきを和らげるには、ペパーミントや柑橘系精油をテイッシュペーパーなどに1~2滴つけて香りを嗅ぎます。薬に頼らず、まずは身の回りのハーブやアロマを活用し、年末年始をすこやかにお過ごし下さい。

日本園芸協会 指導部 佐々木薫

◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。